保护野生动物 维护生态平衡 带你认识三江湿地野生动物

每年10月是黑龙江省野生动物保护宣传月。为深入贯彻落实习近平生态文明思想,协同推进生物多样性治理,共建万物和谐美丽家园,三江自然保护区向广大群众倡议:保护野生动物及其栖息地,遵守野生动物法律法规。

野生动物是生态系统的重要组成部分,切实加强野生动物保护工作,对于保护野生动物资源、维护生态平衡、保护和改善人类生存环境具有十分重要的意义。

下面带你走进三江湿地,了解下这里的野生保护动物。

西伯利亚虎(学名:Panthera tigris ssp.altaica):又称东北虎,是虎的亚种之一。是现存体重最大的肉食性猫科动物,其中雄性体长可达2.8米左右,尾长约1米,最大体重达到350千克以上。野生西伯利亚虎体色夏毛棕黄色,冬毛淡黄色。背部和体侧具有多条横列黑色窄条纹,通常2条靠近呈柳叶状。头大而圆,前额上的数条黑色横纹,中间常被串通,极似“王”字,故有“丛林之王”之美称。

梅花鹿(学名:Cervus nippon)是一种中型鹿,体长140-170厘米,肩高85-100厘米,成年体重100-150千克,雌鹿较小,雄鹿有角,一般四叉。背中央有暗褐色背线。尾短,背面黑色,腹面白色。夏毛棕黄色,遍布鲜明的白色梅花斑点,臀斑白色,故称“梅花鹿”。梅花鹿生活于森林边缘或山地草原地区。季节不同,栖息地也有所改变。雄鹿平时独居,发情交配时归群。晨昏活动,以青草树叶为食,好舔食盐碱。每胎1仔,幼仔身上有白色斑点。主要分布于中国,日本和俄罗斯。

雪鸮(学名:Bubo scandiaca)是鸱鸮科的一种大型猫头鹰,头圆而小,面盘不显著,没有耳羽簇。嘴的基部长满了刚毛一样的须状羽,几乎把嘴全部遮住。虹膜金黄色,嘴铅灰色或角褐色,爪基灰色,末端黑色。它的羽色非常美丽,通体为雪白色,也有的时候布满暗色的横斑。栖息于冻土和苔原地带,也见于荒地丘陵。以鼠类、鸟类、昆虫为食。在北极和西伯利亚繁殖,越冬时可见于中国北方部分地区,十分罕见。雪鸮生活在北极地区。猫头鹰一般都在夜晚出来捕食,而雪鸮白天黑夜都可以出来活动,猫头鹰一般都在树上生活,北极地区没有这样的条件,所以雪鸮只能在岩石上建造自己的巢。雪鸮一年产12枚卵,雌雪鸮在巢中孵蛋时,雄雪鸮担负觅食和护家的任务。主要捕食旅鼠,偶捕食野兔、鸥和鸭等大型猎物。

猞猁(学名:Lynxlynx):属于猫科,体型似猫而远大于猫,体粗壮,尾极短,通常不及头体长的1/4。四肢粗长而矫健。耳尖生有黑色耸立簇毛。两颊具下体浅棕、土黄棕、浅灰褐或麻褐色,或为灰白而间杂浅棕色调;腹面浅白、黄白或沙黄色。尾端呈黑色。猞猁为喜寒动物,栖息环境极富多样性,从亚寒带针叶林、寒温带针阔混交林至高寒草甸、高寒草原、高寒灌丛草原及高寒荒漠与半荒漠等各种环境均有其足迹。生活在森林灌丛地带,密林及山岩上较常见。喜独居,长于攀爬及游泳,耐饥性强,可在一处静卧几日,不畏严寒,以鼠类、野兔等为食,也捕食小野猪和小鹿等为食。巢穴多筑在岩缝石洞或树洞内。每胎2-4仔。广泛分布于欧洲和亚洲北部。

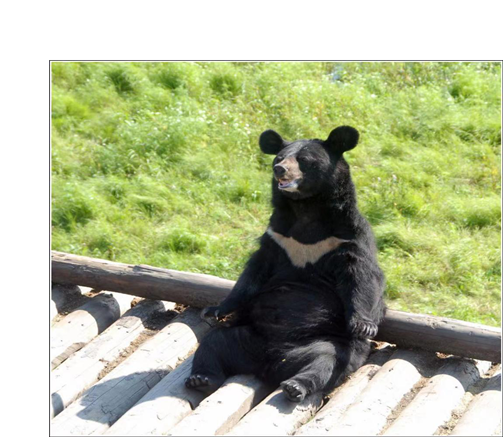

亚洲黑熊(学名:Ursusthibetanus)共有7个亚种。体长150~170厘米,体重150千克左右。体毛黑亮而长,下颏白色,胸部有一块"V"字形白斑。头圆,耳大,眼小,吻短而尖,鼻端裸露,足垫厚实,前后足具5趾,爪尖锐不能伸缩。身体粗壮。栖息于山地森林,主要在白天活动,善爬树,游泳;能直立行走。视觉差,嗅觉、听觉灵敏;食性较杂,以植物叶、芽、果实、种子为食,有时也吃昆虫、鸟卵和小型兽类。北方的黑熊有冬眠习性,整个冬季蛰伏洞中,不吃不动,处于半睡眠状态,至翌年3~4月份出洞活动。夏季交配,怀孕期7个月,每胎1~3仔。分布于欧亚大陆的东部、台湾、日本等地的森林地带,别名:黑熊、月熊、月牙熊、狗熊、黑瞎子。

欧亚野猪(学名:Susscrofa):是哺乳纲偶蹄目猪科猪属下的动物,是一种中型哺乳动物。共有20个亚种,体重90-200千克;体长为1.5-2米,尾长21-38厘米,耳长24-26厘米;肩高90厘米左右。不同地区所产的大小也有不同。整体毛色呈深褐色或黑色,顶层由较硬的刚毛组成,底层下面有一层柔软的细毛。背上披有刚硬而稀疏的针毛,毛粗而稀,亚种间和亚种内核型都有一些差异,染色体数(2n)在36-38之间,如西欧野猪2n=36或37,日本野猪2n=38,但彼此间没有繁殖障碍。可以生育后代。环境适应性极强。栖息环境跨越温带与热带,从半干旱气候至热带雨林、温带林地、半沙漠和草原都有分布。但它们倾向于喜欢落叶阔叶林,其中植被非常密集。是杂食性的,只要能吃的东西都吃。大多集群活动,每个族群包括6-20只个体,4-10只为一群较为常见,小群由一个或多个繁殖雌性和它们的最后一窝的幼仔组成,通常食物丰富时,也会有几个小群组成大群一起觅食。杂食性,植物物质占食物约90%。以嫩叶、坚果、浆果、草叶和草根为食,并用坚硬的鼻子从地面挖掘根和球茎。也吃部分动物性食物。欧亚野猪是一种世界性物种。起源于欧洲和亚洲,被广泛引入北美,分布范围极广,涵盖欧亚大陆,包括东亚、东南亚、日本列岛、西伯利亚南部、中亚、南亚、中东、非洲北部及地中海沿岸、欧洲的斯堪的纳维亚南部等。

马鹿(学名:Cervuselaphus)是仅次于驼鹿的大型鹿类,共有10个亚种,因为体形似骏马而得名,身体呈深褐色,背部及两侧有一些白色斑点。雄性有角,一般分为6叉,最多8个叉,茸角的第二叉紧靠于眉叉。夏毛较短,没有绒毛,一般为赤褐色,背面较深,腹面较浅,故有“赤鹿”之称。马鹿生活于高山森林或草原地区。喜欢群居。夏季多在夜间和清晨活动,冬季多在白天活动。善于奔跑和游泳。以各种草、树叶、嫩枝、树皮和果实等为食,喜欢舔食盐碱。9-10月份发情交配,孕期8个多月,每胎1仔。分布于亚洲、欧洲、北美洲和北非。